1. Wirtschaft: Erwerbsstruktur

Verändert nach: Geographische Rundschau 54, November 11/2002

Durch den Verlust an Arbeitskräften im Nordosten verliert diese Region an Bedeutung im Einkommensbereich: Mit einem Anteil von 12% an dem Gesamteinkommen Brasiliens 1999 besteht eine große Lücke zum Südosten, der 3/5 des gesamten Einkommens erwirtschaftet und dessen Bevölkerungszahl nicht mal doppelt so hoch ist wie die im Nordosten (s. Migration).

Verändert nach: Geographische Rundschau 54, November 11/2002

Dementsprechend hat der Nordosten 1995 auch nur zu 15% Anteil am BIP, der Südosten als größter Einkommensträger zu mehr als 55%. Dies beinhaltet keine wesentliche Veränderung zu 1985.

Verändert nach: Müller, J., Brasilien, Stuttgart, 1984, S. 33 und Länderbericht 1994, S. 50

Die Urbanisierung hat Folgen auf die Beschäftigung in den verschiedenen Wirtschaftssektoren: Waren 1940 noch fast 2/3 aller Beschäftigten im primären Sektor tätig, so sind es 1990 nur noch weniger als ¼. Dagegen steigt die sekundäre Erwerbsquote von mehr als 1/10 auf fast das Doppelte, die tertiäre von mehr als 1/5 auf über die Hälfte aller Erwerbstätigen. Die Arbeitsplätze haben sich also vom Land (primärer Sektor) in die Stadt (sekundärer, tertiärer Sektor) verlagert, man spricht hier von einer Tertiärisierung.

Verändert nach: Geographische Rundschau 54, November 11/2002

Auffallend ist hier, dass im Nordosten nur 16% der Beschäftigten im Nordosten tätig sind, dagegen 55% im Südosten. Noch prägnanter sieht es bei den Industriebeschäftigten (meist sekundärer Sektor) aus: Nur knapp mehr als 1/10 sind hier im Nordosten tätig, die Großregion Südosten beschäftigt zugleich 3/5 der in der Industrie beschäftigten Arbeitskräfte. Der Nordosten ist von einer Beschäftigungskrise gekennzeichnet.

Quelle: Geographische Rundschau 54, November 11/2002

Folgen der interregionalen Wanderung zeigen sich hier: Durch Migration aus dem Nordosten verschieben sich die qualifizierteren und mehr verdienenden Arbeitskräfte in die anderen Regionen. Dadurch wird im westlichen Teil des NO ein durchschnittliches, in einem kleineren östlichen Teil sogar ein unterdurchschnittliches BIP erwirtschaftet. Dies geschieht, während in 2/3 des NO die sekundäre Erwerbsquote unter 10% liegt. Die Staaten mit weit überdurchschnittlichem BIP finden sich hauptsächlich außerhalb des NO.

2. Soziologische Folgewirkungen

Verändert nach: Emplasa 1994 und 1996

Als eine weitere Folge der Verstädterung haben die Metropolen, insbesondere im Nordosten mit hohen, wenn auch rückläufigen Geburtenziffern zu kämpfen. So liegt sie bei einem Minus von 15 bzw. 10 Promillepunkten in Fortaleza und Recife nach einem Jahrzehnt (1980 - 1990) noch immer bei ca. 25 Promille. Probleme ergeben sich u.a. mit der schulischen und medizinischen Versorgung und der Ernährung.

Verändert nach: Emplasa 1994 und 1996

Damit korelliert auch die die weiterhin hohe Säuglingssterblichkeit, die, einstmals bei 1/10 (!), innerhalb von 14 Jahren auf immer noch 3,3% (Fortaleza) bzw. 5% (Recife) gesunken ist.

Verändert nach: Emplasa 1994 und 1996

Auch andere soziale Verhältnisse folgen aus der städtischen Überbevölkerung (1991): Der Abwasseranschluss, in den nordöstlichen Metropolen oft nicht vorhanden (Fortaleza: < 1/5; Recife: < 3/10; Salvador: 1/5 der Haushalte) und das Fehlen öffenlicher Dienste wie Müllentsorgung (in den drei Städten bei rund 1/4 der Haushalte nicht gegeben) sorgen für schlechte Hygiene in den Städten, die Infektionsgefahr bleibt hoch.

Verändert nach: Emplasa 1996, Rocha 1994

Das Überangebot von Arbeitskräften in den Metropolen führt zudem zu einem geringen Lohnniveau: In den drei oben erwähnten Städten des NO liegt das Einkommen bei mehr (Recife, Fortaleza) bzw. fast 1/3 der Beschäftigen unterhalb der Mindestlohngrenze. Die privaten Haushalte können ihren unmittelbaren Bedarf kaum decken, ganz zu schweigen von Bildung der Kinder und einer Kranken-, Pflege- und Lebensversicherung.

Verändert nach: Emplasa 1996, Rocha 1994

Infolgedessen liegt der Anteil der Armen 1981 noch bei über der Hälfte der Bevölkerung Fortalezas und Recifes, 1990 bei 2/5 bzw. fast immer noch der Hälfte der Bevölkerung. Ein Armutszeugnis, das sich in der aktiveren und beschäftigungsreicheren Innenstadt weniger auswirkt als in der Peripherie.

3. Räumliche Auswirkungen

Quelle: Mensch und Raum, Geographie 12/13, Berlin 2001

Die naturräumlichen Folgen der Urbanisierung erkennt man am Raumbeispiel Sao Paulo: Umfasste die bebaute Fläche der Stadt 1940 noch etwas mehr als 100 km², so ist sie bis 1995 auf das Fünffache gewachsen und außer im Süden sogar bis an die Stadtgrenze. Dieses kreisförmige Flächenwachstum und die Versiegelung laufen bei gleichzeitigem Ausbau des Verkehrsnetzes ab. Als eine Folge der Versiegelung und Zivilisierung wird zudem der Tropische Regenwald von bebauten Flächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen verdrängt.

Quelle: Geographische Rundschau 54, November 11/2002

DIe Auswirkungen der Westausbeutung infolge der Raumerschließung (Migration vom Nordosten in den "Wilden Westen Brasiliens") sind zum Teil verheerend. Insbesondere im nordöstlichen Grenzstaat Tocantins findet man eine Konzentration von Rodungsflächen. Süd-Mato-Grosso wird wie Süd-Maranhao zunehmend für Cerrado-Vegetation genutzt. Diese Entwicklung in den Amazonischen Staaten hat bereits seit den 70er Jahren des Booms angefangen. Es kam und kommt auch weiterhin zu Konflikten zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen.

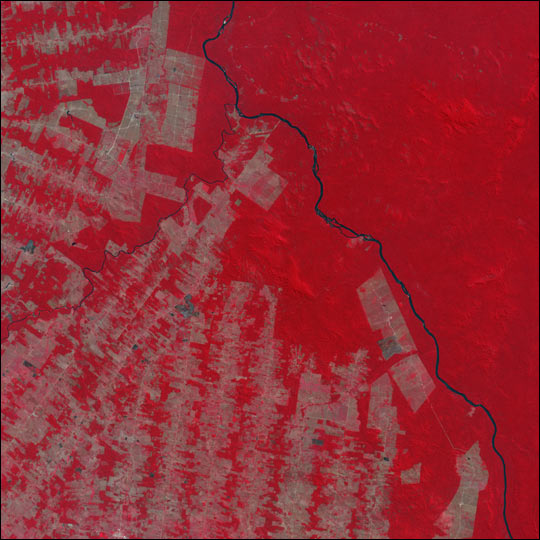

Quelle: http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/aster_parma.jpg, April 2003

Auf diesem Satellitenbild vom 24.12.2002 ist aus einer Kombination von nah-infrarot, rot und grün-grau das verheerende Ausmaß der Entwaldung durch Rodung am Jiparana-Fluss sichtbar. Die nur spärlich erscheinenden hellroten Flächen zeigen noch übrig gebliebene Regenwälder, bei den grauen Flächen geht man von kürzlich gerodeten Flächen aus. Der rote Rest besteht aus längst gerodetem Land.

Verändert nach: Geographische Rundschau 54, November 11/2002

Aufgrund der Hauptkonzentration von Nutzungsflächen in der halbmondförmigen Fläche der drei oben erwähnten Staaten finden sich neben Rondônia, in Mato Grosso, Tocantins und Maranhao die größten Entwaldungsflächen: Tocantins mit fast 90% der dortigen Regenwaldfläche mit einer Steigerung um 77,1 Prozentpunkte seit Januar '78, Maranhao mit mehr als 70% im Gegensatz zu fast 45% bereits im Januar '78 und Mato Grosso mit einer Steigerung von 5% auf mehr als 1/4 der Regenwaldfläche!