Metaursachen

1. Koloniale Handelsstruktur

Quelle: Diercke Erdkunde 12/13, Braunschweig 2001

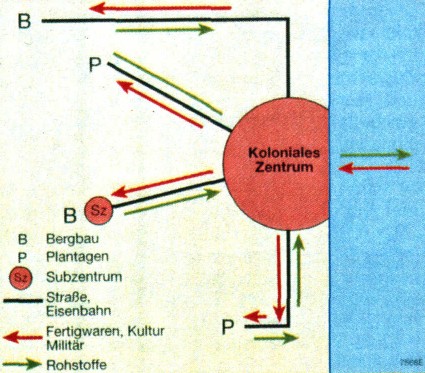

Die in diesem Schaubild dargestellten Beziehungen zwischen deutschen Kolonien in Afrika und Deutschland sind typisch für die wirtschaftlichen Verhältnisse während der Kolonialzeit und lassen sich somit auch auf das damals portugiesisch regierte Brasilien übertragen: Kapital von der Kolonialmacht wird in den Abbau kolonialer Rohstoffe investiert, es entsteht ein günstiger Beschaffungsmarkt für Rohstoffe, die von der Kolonialmacht importiert werden. Die Rohstoffe können als Betriebsmittel und Werkstoffe zur Erzeugung von Industrieprodukten eingesetzt werden, diese Fertiggüter gelangen auch an den kolonialen Absatzmarkt, der dem Mutterland einen vermehrten Kapitalrückfluss einbringt. Das Mutterland hat damals also nur investiert, um selber davon zu profitieren. Es wurden also koloniale Rohstoffpotentiale gefördert, während gleichzeitig dortige industrielle Fertigungsbetriebe unterdrückt wurden, um den Güterbedarf und somit die Abhängigkeit vom Mutterland aufrechtzuerhalten.

Quelle: Diercke Erdkunde 12/13, Braunschweig 2001

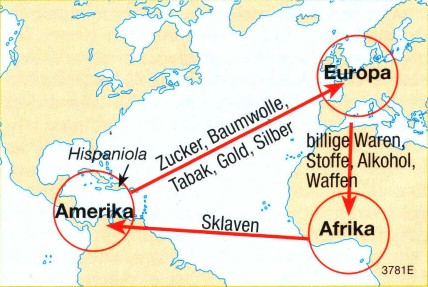

Diese transatlantischen Handelsbeziehungen sind Teil des Handlungsdreiecks zwischen drei Kontinenten, das Europa mit verschiedenen Beschaffungs- und Absatzmärkten versorgte.

Quelle: Diercke Erdkunde 12/13, Braunschweig 2001

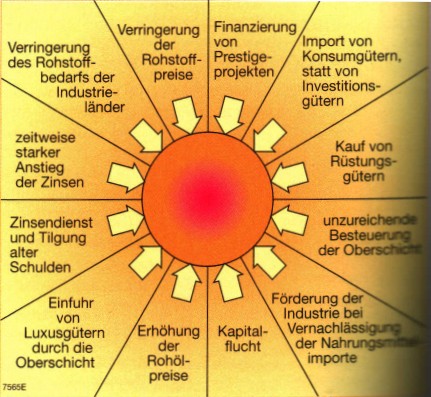

Auch zu erwähnen sind die Hintergründe der Auslandverschuldung für Brasilien, die sich im Laufe der Geschichte aus hauptsächlich finanzpolitischen Fakten ergeben hat und einen enormen Zahlungsdruck auf die Regierung verursacht. Darauf kann u.a. durch Erwirtschaftung von Devisen und somit auch durch monokulturelle exportorientierte Agrarwirtschaft reagiert werden.

Quelle: Diercke Erdkunde 12/13, Braunschweig 2001

Auf dieser thematischen Karte wird die Exportproduktion güterbezogen dargestellt: An Küstenregionen wurde zunächst Zuckerrohr angebaut, später wurde Viehzucht mit Plantagenanbau auch im Süden und im Südwesten Brasiliens gefördert. Im Laufe der Jahrhunderte baute man dann Genusspflanzen und textile Rohstoffe, insbesondere im NO, an. Mit etwa einem großen Teil der Anbauflächen im Nordosten dominierte also schon damals die großflächige Exportwirtschaft.

2. Koloniale Raumstruktur

Quelle: Diercke Erdkunde 12/13, Braunschweig 2001

Mit der kolonialen Wirtschaftsweise ist auch eine entsprechende koloniale Raumstruktur verbunden: Koloniale Zentren fanden sich in Küstenregionen, wo die primäre Versorgung mit industriellen Fertigwaren, Kultur und Militär stattfand. Dieser Güterstrom breitete sich auf das weiter im Landesinneren gelegene Subzentrum und auf die Orte der Rohstoffquellen (Plantagen, Bergbau) aus, von wo ein entsprechender Rückfluss von Rohstoffen über Straßen und Eisenbahnen erfolgen konnte. Diese Raumstruktur schlägt sich noch heute in Form von Metropolen, Industriestandorten und der Verkehrsinfrastruktur nieder, sodass sich heute die einseitige Migrantenorientierung oft auf ein litorales Zentrum beschränkt.