Erklärung - Interferenz:

Interferenz tritt auf, wenn

sich zwei oder mehrere Wellen (einer Art) überlappen bzw. überschneiden. Das

Phänomen tritt z.B. bei Licht-, Funk- und Schallwellen auf.

Es entsteht durch diese Überlappungen und Überschneidungen eine neue Welle,

dessen Intensität von den Frequenzen, Amplituden und relativen Phasen (Lagen

der Wellenberge und -täler) der interferierenden Wellen abhängt.

Im vereinfachten Fall liegen zwei gleiche Wellenauslöser vor, dadurch haben die

Wellen (normalerweise) auch die gleichen Eigenschaften.

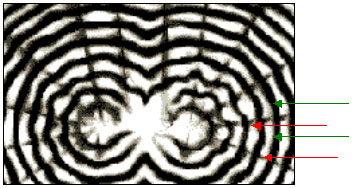

In der obigen Abbildung sieht man zwei sich überlagernde Kreiswellen, die so

eine neue Welle erschaffen (Interferenzerscheinung). Man kann deutlich eine Überlagerung

von Wellenberg und Wellenberg oder von Wellental und Wellental (beides Maxima), bzw. von Wellenberg und Wellental (Minima durch

gegenseitige Auslöschung!) erkennen.

Wenn zwei Wellenberge oder zwei Wellentäler aufeinandertreffen verstärken sich

die beiden Wellen, und die Amplitude der daraus resultierenden Welle entspricht

der Summe der beiden Amplituden der Ursprungswellen.

Wenn jedoch ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, dann entspricht die

Amplitude der resultierenden Welle gleich der Differenz der beiden Amplituden

von den ursprünglichen Wellen. Daher löschen sich die beiden Wellen teilweise

gegenseitig aus. Eine vollständige Auslöschung tritt ein, wenn die Amplituden

der beiden herankommenden Wellen gleich sind!

Das konkrete Beispiel, die Nutzung von Interferenz (bei Lichtwellen) am Beispiel

des CD-Player-Lasers, lässt sich wohl am einfachsten wie folgt erläutern:

Der Laserstrahl trifft - in gebündelter Form - auf die Datenspur der CD.

Trifft er nun auf den Übergang von einem Pit zum Land oder umgekehrt, dann wird

der eine Teil des Strahls - nämlich der, der auf das Land trifft - früher

reflektiert, als der andere Teil des Laserstrahls, der auf das Pit trifft. Das

liegt daran, dass der Strahl ja wegen der Pittiefe

eine längere Strecke zurücklegen muss als bei einem Land. Die Differenz der

Strecke, die der Strahl zurücklegen muss, entspricht ungefähr der halben

Wellenlänge (Zeichen für Wellenlänge: l

- „Lamda“; Einheit: [mm]) des Strahls.

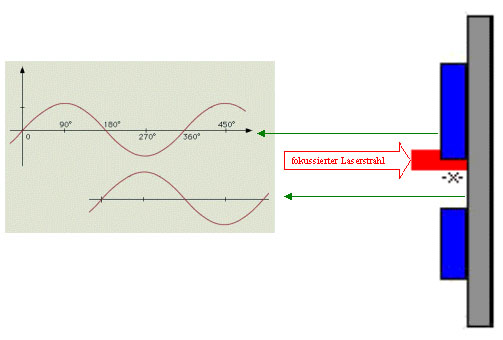

Man kann sich den Laserstrahl als Sinuskurve vorstellen (siehe Abb. oben): der

vom Land reflektierte Teil-Strahl stellt die normale Sinusfunktion mit sin(x)

dar. Der vom Pit reflektierte Teil-Strahl besitzt im Prinzip die gleiche Kurve,

nur um eine halbe Wellenlänge (in diesem Fall p/2

= 180 Grad) versetzt, so dass sich die Funktion -sin(x) ergibt!

Wenn man nun die Funktionen sin(x) und -sin(x) auf der x-Achse übereinanderlegt,

und die Differenz der Amplituden errechnet, sieht man, dass beide Kurven

auslöschen.

Bei den Übergängen

zwischen Pits und Lands ist der reflektierte Gesamt-Strahl also deutlich schwächer.

Wenn er nun auf die Fotodiode trifft, misst diese eine Amplitude von (fast) 0.

Diese starken Schwankungen des Signals - Amplitude normal und (fast) 0 - stellt

die Fotodiode fest.