3. Das CD-Laufwerk

3.1 Verschiedene Leseverfahren (Vergleich Audio-CD-Player

& CD-Rom-Laufwerk):

Wenn die relative Geschwindigkeit des Laserstrahls über der Pitspur

konstant ist, spricht man vom CLV. Die Umdrehungsgeschwindigkeit der CD nimmt

hierbei von innen nach außen ab. Die Datentransferrate bleibt somit über die

gesamte CD-Spielzeit konstant. Diese Technik wendet man in Audio-CD-Playern an.

Dagegen drehen sich manche CD-Rom-Laufwerke - ähnlich wie Festplatten - mit

konstanter Winkelgeschwindigkeit. Dabei dreht die CD immer gleich schnell.

Dadurch nimmt die Datentransferrate von innen nach außen zu. Diese Technik

nennt man CAV.

Mit immer schnelleren CD-Rom-Laufwerken ergibt sich aus der CAV-Technologie

jedoch folgendes Problem: wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit der CD zu hoch ist,

erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Lesefehlern. Wählt man hingegen eine

niedrigere Umdrehungsgeschwindigkeit, verschenkt man Performance. Der Kompromiss

heißt PCAV. Im inneren Bereich der CD (Start des Lesevorgangs) bleibt die

Umdrehungsgeschwindigkeit wie beim CAV konstant. Im äußeren Bereich bremst die

CD allmählich ab, so dass die Datentransferrate dann wie beim CLV konstant

bleibt.

3.2 Das optische System:

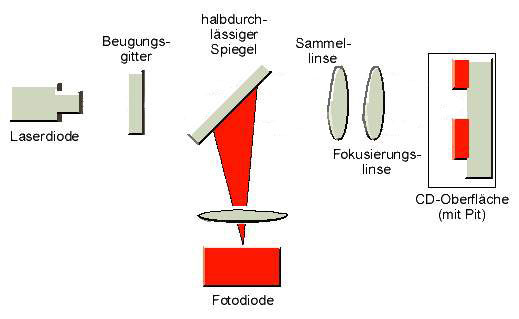

Der Strahl eines Halbleiter-Lasers

tastet die Informationsspur auf der CD - wie nun folgend erklärt - ab. Der Strahl

hat den Vorteil, dass er berührungs- und damit verschleißfrei für das Medium

ist. Dieses ist neben denen in „Die

Compact Disc“ (2.1) genannten Spezifikationen

ein weiterer großer Vorteil gegenüber anderen Datenträgern, wie z.B. der LP,

die leicht durch die Tonabnehmernadel verschleißt.

Ein Halbleiterlaser erzeugt den nötigen Laserstrahl mit einer Wellenlänge von

780 nm. Das Beugungsgitter fächert den Strahl auf. Dann passiert er einen

halbdurchlässigen Spiegel. Dahinter befinden sich noch zwei Linsen: die erste,

eine Sammellinse (Kollimator), parallelisiert den Strahl; die zweite, eine

Fokussierungslinse, konzentriert den Strahl, so dass er beim Auftreffen auf die

CD-Oberfläche nur einen Durchmesser von ca. 0,8 mm (= 800 µm) hat. Dort wird

der Laserstrahl dann gebrochen. Der Grund dafür liegt im Lichtbrechungsindex

von 1,55 des Trägermaterials, der höher ist als der von Luft mit 1,0. Die

Brechung des Strahls bewirkt eine Bündelung und somit eine Verkleinerung des

Strahldurchmessers von 800 µm (CD-Oberfläche) auf letztendlich 1,7 µm, wenn

er schließlich auf die Datenspur / Pitspur trifft (1,7 µm entsprechen ungefähr

der dreifachen Pitbreite. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Staub und

Kratzer (auf der CD-Datenseite), die kleiner als 0,5 mm sind, keine Lesefehler

des Laufwerks nach sich ziehen!).

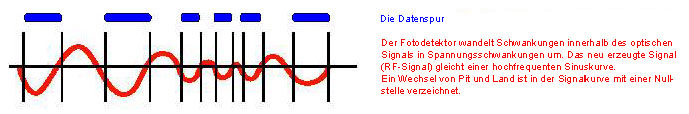

Trifft der Laserstrahl in der Datenspur auf ein Pit, muss er wegen der Pittiefe

eine längere Strecke zurücklegen als bei einem Land. Die Differenz der Strecke,

die der Laser zurücklegen muss, entspricht ungefähr der halben Wellenlänge (Zeichen

für Wellenlänge: l

- „Lamda“; Einheit: [mm]) des Strahls. Dadurch löschen sich die von den Pits

und Lands reflektierten Strahlen über Interferenz

teilweise aus.